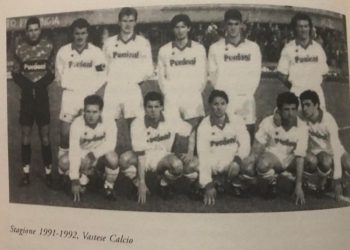

VASTO . La storia della Vastese Calcio parte da molto lontano. Anni di vittorie, sconfitte, fallimenti, rinascite.

Non è un caso che da qui siano partite carriere di illustri personaggi che hanno poi scritto pagine importanti di questo sport. Se gli anni Settanta sono stati unici, forse impareggiabili, gli anni successivi hanno vissuto sprazzi di grande qualità.

Nei primi Novanta, in particolare, il desiderio di tornare agli splendori della belle epoque. Ingenti spese senza per questo ottenere i risultati sperati. Nel 1992, quindi, la decisione di abbassare il monte ingaggi.

Oggi si parlerebbe di spending rewiew. La realtà è che l’allora presidente Marramiero puntò su forze fresche. Il tecnico uscente Tony Giammarinaro temeva che con un budget di un miliardo e 300 milioni non si sarebbe potuto costruire un organico competitivo.

Tra lo scetticismo generale, la società biancorossa andò avanti per la propria strada. Il 12 luglio 1992 l’accordo con Gianni De Biasi, un giovane di 36 anni, ex giocatore del Pescara. La carriera del tecnico trevigiano è stata una continua escalation sino all’arrivo in Serie A.

Alla redazione di Zonalocale, l’attuale c.t. dell’Azerbaijan, ripercorre i momenti più importanti dell’esperienza in biancorosso senza tralasciare riflessioni circa le parentesi vissute e la precarietà dell’allenatore in Italia.

Mister De Biasi, esattamente trent’anni fa arrivava la firma sul tuo primo contratto da allenatore professionista. A Vasto l’ambiente era particolarmente scettico. Via Tortora, Scotini e Genovasi, uomini simbolo di quegli anni, e dentro giovani di belle speranze. Una mossa rischiosa per te e per la Vastese. Come nacque la trattativa?

Arrivai a Vasto su suggerimento di Leonardi, ex Castel di Sangro, che aveva dato una mano al club per cercare di promuovere un programma diverso rispetto alle annate precedenti. Il compianto presidente Marramiero aveva necessità di abbassare il budget per cui decise di puntare su un allenatore esordiente. Io accettai perché avevo l’entusiasmo che contraddistingue qualsiasi giovane. Avevo, però, anche la consapevolezza di saper trasmettere il mio credo calcistico. Inizialmente non fu facile. Alcuni dirigenti dubitavano sul progetto. Ricordo a Cernobbio, allora sede di mercato, l’avvocato De Mutiis insieme ad Antonio Prospero. Credo che loro fossero abbastanza timorosi di fare una brutta figura. In particolare l’indimenticabile De Mutiis, grande interista, mi disse:” Mister, qui rischiamo di retrocedere con tutti questi ragazzini”. Io risposi:” Avvocato, abbia fiducia e vedrà che faremo del nostro meglio, questo è il programma della società”. Poi alla fine dell’anno la Vastese si piazzò al sesto posto, migliorando la classifica dell’anno precedente. Fu una stagione piacevole. La squadra riuscì a togliersi belle soddisfazioni. Ricordo in particolare la gara interna contro il Viareggio, a detta di tutti, la squadra più forte del campionato. Finì 6-3 per noi.

Giorgio Castorani, Enrico Russo, Pino De Fillippis e Giuseppe Naccarella: gli unici ‘sopravissuti’ alla rivoluzione dell’estate ‘92. Perché la decisione di confermare questi quattro elementi?

Castorani era il capitano. Oltre ad essere un giocatore volenteroso, era un ragazzo dalle indubbie qualità umane. Persona molto seria e questo servì per amalgamare il gruppo. Enrico Russo era un attaccante di qualità. Arrivava spesso in zona gol. A volte era frettoloso e non riusciva a concretizzare le occasioni, ma aveva un grande potenziale a disposizione. Pino De Filippis non partì titolare. Inizialmente veniva relegato in panchina. Poi riuscì a conquistarsi il posto dal primo minuto. A conferma del fatto che non avessi posti prestabiliti, giocava chi dimostrava di avere attaccamento alla meglio. Naccarella, invece, era un jolly di centrocampo. Era un ragazzo interessante.

A fine anno la separazione.

Fu una mia scelta. Non c’erano condizioni per proseguire. La situazione non era chiara, per cui decisi di accettare la proposta del Carpi, che militava in serie C1. Lì firmai un biennale. In Emilia rimasi tre stagioni, feci abbastanza bene.

Una sola stagione in biancorosso. Eppure a Vasto il suo nome riecheggia sempre con particolare affetto.

Nel calcio aiutano i risultati. Questo è fuori dubbio. I vastesi forse hanno apprezzato la mia passione per il calcio e soprattutto l’attenzione che prestavo a tutte le persone con le quali avevo modo di interagire. Ricordo l’entusiasmo sugli spalti. La curva d’Avalos era bellissima, molto chiassosa, ci diede una mano importante durante le gare interne. Io venivo dal settore giovanile dove gli unici presenti erano i parenti dei calciatori. A Vasto invece capii subito il forte legame tra la gente e la squadra della propria città.

Se dovessi raccontare un aneddoto tra i tanti di quella stagione: quale sceglieresti?

Oltre alla partita contro il Viareggio, ci è un dato che ricordo con piacere. In quel torneo militavano diverse squadre abruzzesi: Avezzano, Castel di Sangro, Francavilla. Se si fosse giocato solo tra squadre corregionali, avremmo vinto il campionato. Nessuno fece meglio di noi. Non solo. Il 7 settembre del 1992 nacque mia figlia. Io ero in ritiro con la squadra a Gissi(CH). Ricordo che al mattino mi alzai molto presto, più o meno verso le 6. Presi la macchina e in quattro ore e mezza arrivai in ospedale. Mia moglie partorì appena quindici minuti dopo il mio arrivo. Io ebbi la fortuna di assistere, emozioni indimenticabili. Questo è anche il motivo per cui ricordo sempre con affetto l’esperienza in biancorosso.

Dopo tanta gavetta tra serie C e Serie B, nel 2002 arrivò la massima serie. Quali sono stati i calciatori più forti che hai allenato in questi trent’anni?

Nel mio percorso ho avuto la fortuna di incontrare Gigi Di Biagio, Juan Cuadrado, Alexis Sanchez, elementi che possono vantare una carriera di livello assoluto. Ce ne è un altro molto forte, ma meno chiacchierato: Omar Milanetto, ex capitano del Genoa. Tra tutti, ovviamente, il più forte è stato Roberto Baggio: un ragazzo innamorato del pallone. Per lui il calcio era bellezza, giocava per passione e ciò lo percepivi negli allenamenti e nelle partite. Quando aveva dolore stringeva i denti. Non si è mai nascosto dietro i problemi fisici.

Poi dal 2011 sei diventato selezionatore di nazionali. Cinque anni e mezzo in Albania, ora Azerbaijan. E’ stata una scelta mirata o frutto della casualità?

Sono andato ad allenare le nazionali, perché mi ero stancato di fare da parafulmine, di essere giudicato per due mesi di lavoro. Credo che un allenatore debba avere il tempo di poter mettere in piedi il proprio progetto. Specialmente se questi sono difficili, con gente giovane quindi inesperta. I ragazzi devono avere tempo di adattarsi, di maturare. Se poi in Italia ti mandano via dopo un paio di mesi perché i risultati non arrivano….

In Albania hai scritto la storia.

Dopo l’ultima esperienza a Udine nel febbraio 2010, avevo promesso a me stesso che non avrei più allenato in questo paese. Nel 2011 firmai con l’Albania. Sono stato lì quasi sei anni. L’accesso agli Europei è stato qualcosa di unico. Difatti. quando torno a Tirana, le persone del posto mi accolgono come se non fossi mai andato via.

Negli ultimi anni in Italia si è discusso parecchio sulla qualità del gioco del calcio. C’è chi privilegia la forma, chi al contrario bada più alla sostanza. Tu da che parte ti schieri?

Io sono per l’idea che se giochi bene è più facile che tu vinca. Se lasci l’iniziativa agli altri probabilmente ti castigano. Ma questo, per certi versi, è scontato. Io credo che ci voglia un’attenzione particolare alla fase di non possesso, quando tutta la squadra deve dare una mano. Poi ovviamente dipende dalle squadre che si ha a disposizione: non bisogna mai emulare il calcio di altri, perché ogni realtà è diversa. Non si può pretendere un calcio spettacolare se non si hanno calciatori funzionali. Se una squadra tecnicamente è limitata, diventa complicato provare a uscire da dietro, perché è alto il rischio che ti rubino il pallone e ti facciano gol. Noi allenatori non possiamo precostituire né precodificare le giocate. Il calcio è un gioco di situazione, deve essere insegnato in una certa maniera.

Secondo te in Italia qual è il problema principale per un allenatore?

Il fatto che si giudichi troppo presto. Non c’è equilibrio. Siamo tutti fenomeni quando si vince e incompetenti quando i risultati vengono meno. Bisognerebbe analizzare un allenatore in base a quello che riesce a dare ai propri ragazzi, non in base a quello che ottiene. Il tecnico di una grande squadra è normale che possa conquistare grandi risultati. Discorso diverso per chi allena piccoli club. Davide Nicola, per esempio, sulla carta non ha vinto nessun trofeo. Per quello che è stato capace di compiere, però, è come se avesse vinto due campionati. Ma in Italia non si celebra mai chi si salva o chi riesce a valorizzare la rosa, si esalta solo chi vince lo scudetto o chi arriva tra le prime quattro. Altro caso: Stefano Pioli era considerato un perdente. In realtà è una persona di una serietà unica, un grande lavoratore capace di tirare fuori il meglio da ciascun elemento. Ha dovuto vincere uno scudetto per ricevere la giusta riconoscenza. Questo la dice lunga sull’opinione pubblica in questo paese. Si fa presto a mettere l’etichetta alle persone pur non conoscendole.

Dall’Aragona al Meazza. Il 12 luglio del 1992 avresti mai immaginato questo tipo di carriera?

Avrei potuto compiere un percorso completamente diverso, bastava che accettassi di entrare nelle varie scuderie. Non ho mai avuto un procuratore, sono sempre stato un uomo libero. Sono soddisfatto di quello che ho ottenuto perché ho sempre colto in base alle opportunità che mi sono state concesse: Torino, Brescia, Modena ( dalla Serie C alla Serie A con salvezza inclusa), Ferrara (campionato più coppa Italia). Ho vinto un po’ dappertutto. L’unica cosa che non ho conquistato è stata la Serie A, ma in quel caso bisognava avere una macchina con quattro ruote, anziché tre (ride).